【残障人就业那些事儿】在农村与城市之间

王阿姨生活在陕西一个偏远农村,今年50多岁,个子极其矮小,与70多岁的老母亲生活在一起,靠姐姐每月提供的150元维持两个人的生活。她长期待在家里,生活很艰苦。在当地做残障生计项目的刘宏强了解到情况后,来到她的家中聊天。王阿姨说,她不愿意出门,因为自己的“病”,她羞于见人,只要有人经过她门口,她都会十分紧张;听到有人说话,她都会认为是在说她坏话。

刘宏强建议,为何不找个活计先试试?比如在村里隔三差五的“红白事”上烧开水,不需要太多体力,符合她身体特点。王阿姨一口回绝,说“太丢人了,别人会怎么说我这个残疾人?”经过多次的反复劝说,王阿姨终于松口说,“看看人家嫌不嫌弃我去吧。”

刘宏强于是找到村里“红白事”的主事人,来到王阿姨的家,在门口喊了一声:“王姨,明天你来我们场子帮忙吧!”就这样,王阿姨走出了她人生中的第一步,也有了第一份活计——烧水师傅。

去烧水的第一天,邻居对她指指点点;但是几次之后,说闲话的人没有了。后来,刘宏强介绍王阿姨参加乡里残障人互助组,她看到还有许多和她一样的残障者创业、谋生,一起娱乐,她慢慢和同伴们一起从自卑、封闭中走出来了。如今她通过小额资助有了一台补鞋机,在村口帮人补鞋,业余帮人烧水,每月有了几百元的收入。

这个故事,是从与我一起于12月初去西藏做残障就业培训的陕西同事刘宏强那里听到的。里面所体现的农村地区对残障者的歧视,残障者自身的自卑心理和所处的困境,都让我意识到农村残障就业的复杂性。此外,更值得反思的是,欠发达地区与城市残障者就业的一个根本不同,前者更迫切需要通过技能和获取资源实现创业、小本经营,残障者互助,建立起自信。与当地的扶贫、农业部门合作显得格外重要。

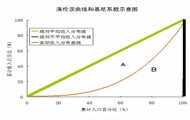

我个人平时主要接触城市残障者的就业,但是这些经验在农村就显得不接地气。这一问题突出体现在了我在拉萨的培训过程中。在第一天培训中,本人比较笼统地介绍了ILO和残障融合就业的工作方法,其中涉及到了中、外企业雇佣残障者的经验及智障支持性就业。与本人预期不同,参会者的反响并不好。后来有人对我说,内地和西藏地区残障就业的状况不同,整个拉萨市能够雇佣残障者的企业数量也就是94家,所以“您推广的这个按比例就业和企业责任问题,可能没有多大的可能性,更不用说国外的经验了”。

通过查找资料我了解到,西藏的27%的人口生活在每天收入1美元以下的水平线上,西藏地区残障者接受过义务教育的占54%,接受高中以上教育的不到2%;残障男女的不均衡,体现在女性在十五岁以上,60%是不识字的,68%的适龄女性靠家庭供养。在拉萨地区,建筑业在以11%的速度在增长,但这一行业很难容纳残障者。面对这样的社会条件,采取以往在内地、城市开展的就业倡导的方法,未必能取得好的成效。在西藏地区,尤其是在西藏以农业为主、手工业、自主创业为大部分残障者首选的经济发展状况下,残障者的生计工作要和当地教育、经济状况结合起来。

在和参会者的交流中,有些藏族同胞介绍了和王阿姨一样类似的困难,但是也有一些现象和内地的状况有些不同。有的残联代表称,有的残障者就业稳定性并不高,一旦遇到了困难,他们会一声不吭地离开;有的在是否购买养老保险问题上始终绕不过来弯,总觉得交的是冤枉钱,并因此辞职;有的对工作待遇预期很高,提出了很多不切实际的要求。这些问题也在一些残障自组织的代表那里得到了确认。

面对这样的有本地特色的问题,我本人已经没有能力一一予以解答了,只有当地残障就业的从业者才最有发言权和创造性方法。在第二天关于“中国残障就业促进政策回顾”的讲解中,吸取了第一天的教训,本人彻底抛开了早先准备的关于中国残障法的详细内容,因为这些规定还是更适合内地的经济现状,而是采用了参与式培训的方法,让参会者列举和分析在西藏地区残障就业法律的状况,以及用法律个案的方式,来让参会者应用这些法律来解决问题。在这一过程中,参会者的参与度很高,其中,一些参会者还提出了她在工作中的困惑,其他参会者尝试予以解答,澄清了很多实际问题。

西藏一行,让我对农村残障就业倡导积累很多知识,与大家分享。