【电影】恋爱高飞,权利高飞——《恋爱高飞》影评

22岁的Carla是一个轻度智障人士,现在结束了数年的住校生活回到加州家中。Carla的父母一直为女儿的残障感到内疚,因此对其多方照顾——甚至有时候过分保护。而Carla本人却希望今后能过正常的单身女子生活,上大学,独立生活等等。在这个问题上,最大的障碍是她那保护欲过剩的母亲。Carla在学校里认识了一个同样轻度智障的男生Daniel,Daniel虽然有残障,但通过在面包店里的工作能独立生活。两人渐生情愫,但这时候Daniel因为考试不及格被母亲切断了资助,现在Daniel必须回到Florida和母亲一起住。为了应对这一切变故,这两个坚强的年轻人经历了一番辛酸……

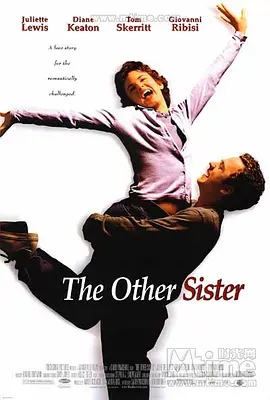

这部片子名字叫做《The Other Sister》,中文译为《恋爱高飞》,是因为影片的主线讲述着两个智力障碍者之间的笨拙、本真又美好的爱情故事。其中,女主角卡拉,是一户富人家庭三姐妹中的“the other sister”,一个让完美妈妈抓狂、但最终也让妈妈成长的“独特”女孩。

要先表白一下导演,不知道他是花了怎样的功夫,在一些细节上,处理的真不错,看得出他是带着平等甚至是欣赏的角度,来展现男女主角--两个智力障碍者生活的点点滴滴。展现在我们面前的,就是两个寻常的人及他们身边人的日子。这两个人和我们一样,有哭有笑,有情有爱。又有点不太一样,脑子笨笨的,除此之外,无它。

这部电影是1999年上映的,这部电影的导演,盖瑞·马歇尔(Garry Marshall),拍了不少有名的电影。豆瓣电影中,正式影评2篇,短评100个。认真研读了一下豆瓣里的唯一的一篇长影评,《聪明的傻着》。看不太懂作者到底想要说什么,感觉彼此看的不是同一部影片,大概一千个人眼中有一千个哈姆雷特吧。虽然影片是1999年拍的,但是里面谈到的议题,倒是国内外残障界一直都很夯的领域。为了避免写的像懒婆娘的裹脚布,又臭又长呢,以几个问题来串起这部影片。

那么就让我们跟随影片的脉络,来思考以下几个问题吧!

智力障碍者可以被送到寄宿学校吗?

影片的一开始就是爸爸来到卡拉所在的特殊学校,满怀期待的准备接宝贝女儿回家。在飞机上时,镜头切换到爸爸的回忆:卡拉(应该是再一次)搞砸了晚餐,对此无所适从的妈妈拿着一纸同意书请求爸爸签字,把卡拉送到适合她的地方--特殊学校--试试看。他们对于卡拉是不是Retarded(这个词汇较具侮辱性,等同于中文里的“痴呆”,现在已经被弃用,智力障碍统称为Intellectual Disabilities),有了一番争论。

陈述中可以感受得到这个家庭的挣扎:卡若琳和海瑟都是普普通通长大的女儿,能好好吃饭、不会放火烧房子、不会呆呆傻傻被人嘲笑,只有这一个卡拉,总是麻烦不断,让爸妈不知道该怎么办。照顾一个智力障碍孩子,让一直很成功的他们受挫极了。爸爸靠着酒精麻醉自己,而掌控型且时刻需要维护家族脸面的妈妈更是不堪其扰。最后爸爸签字了。而他们也为此背负着愧疚之心,直到八年后卡拉从特殊学校毕业,再次回到家中。妈妈精心布置和准备,希望能够好好弥补这些年无法亲自照顾的女儿卡拉,“我一定要补偿这孩子”(不过那时的她一定没想到后来卡拉会要求自己住,并且自己最后同意,并为卡拉挑选合适的房子)。

看到这儿,想问一个问题:当爸妈不堪照顾的负担时,智力障碍者可以被送到寄宿学校吗?这放在以前,我是无法理解的。自己亲生的孩子怎么能送给别人养呢,就算是笨笨的,也不能这样做啊。但是现在的我,非常理解。普通人生长大的爸妈,面对一个障碍孩子,得是多么彷徨和无助啊,尤其是爸妈的教养知识不足以应对特殊孩子的情绪行为时。若是有一个专业且成熟的社会救助机制,当父母实在无法承受时,有这样一个社会机制,减缓其照顾负担,将其从中解放出来。父母也是人啊,所以如果他们做过充分的分析和判断,做出这样的决定,将孩子送到专业机构接受教育,作为旁人,没有责备他们的立场。片中的特殊学校就是专业的、充满爱的,在这里,卡拉被很好的对待,快乐的成长。亲情也并没有被截断,父母偶尔过来探视,姐姐们的卡片书信。

这并不是在鼓励特殊孩子的父母都逃避照顾自己的孩子,而是希望能为这些父母提供多一个选择,多一个放心的选择(不过现在发达地区的专业服务已经转换为以家庭为中心了,帮助父母学会在家中、在日常作息中照顾自己的特殊孩子,为父母增能)。天下无不爱自己孩子的父母,若有,那一定是哪里出了问题。

但我们的社会,目前明显不充分具备这样的社会救助机制。前不久广东省八十多岁的老母亲杀害自己四十多岁的智障儿子的案件,就是一例证。我们要为这些特殊家庭,建制一个完整、专业、成熟的社会救助机制,还有好长一段路要走。

智力障碍者可以念普通高中或者大学吗?

影片中,卡拉的迎接晚餐结束,卡若琳的未婚夫杰夫在陈述自己的博士论文方向时,妈妈用薪水的高低来评价高等教育值不值得去读(言下之意是指接受了高等教育的卡若琳去当一个小学老师并没什么价值),而卡若琳回应:“Children are the hope of the world”。当其他人准备用祝酒来岔开尴尬气氛时,突然,卡拉说:“我也想上大学”。妈妈说你才毕业,并且已经拿到结业证书了(妈妈言下之意就是,凭你拿到结业证书,对你而言已经够了)。但是卡拉接着说:“我想做兽医助理,但是必须有高中文凭。”。瞧这个有心眼的小姑娘,才不是我们以为的傻乎乎、啥都不知道呢。为了实现自己的想法,已经完全知道自己需要做出的努力是什么。但是被妈妈的一句“卡拉,这是一个很重要的决定,你先好好休息再来想”终结了对话。妈妈还是以掌控型的姿态来面对卡拉的想法。

那到底智力障碍者可以念普通高中或者大学吗?

嘿,伙计,这个问题是伪命题,可不可以念并不取决于你我,而取决于这个智力障碍者自己要不要、想不想去读普通高中或者大学。我们要思考、要做的是,我们的体制有没有准备好,让智力障碍学生进入高中或者大学就读。也许你会觉得不可思议:一个智力障碍者读什么高中或者大学呢?能读懂吗?上课的内容能听懂吗?能考试吗?

受教育权是每个人的权利,并不能因为一个人是智力障碍就否定或拒绝其入学,而是要为其提供适合的教育。美国2008年出台了高等教育机会法案(Higher EducationOpportunity Act),保障障碍者接受高等教育的权利。并拨出相关的经费,保障智力障碍学生就读大学能接受相关专业服务方案,让智力障碍学生平等的享受受教育权。

在影片中,卡拉顺利地通过了课程考试,这样能帮助她顺利拿到高中文凭,瞧她看到自己的成绩时,开心的模样。

智力障碍者可以工作吗?

影片中有一幕是卡拉和丹尼坐在车站的休息椅上,谈论工作,并且卡拉在一边认真的拿着笔和纸记录,记录她打听到的每一份工作的内容和薪水,“我将来也得找工作,养活自己,父母才不会烦我”。不知道做为读者的你怎么看,我是被她自食其力的想法打动了。这个问题,我想电影已经给出了答案。毋庸置疑的,智力障碍者们当然可以工作了。

丹尼对于自己能佩戴厨师帽感到很骄傲,“我有厨师帽,很高的帽子”。这让我想起老师讲过的一个真实案例。在台湾,身心障碍者的工作形态有一套完整的体系,会依据他的能力安排相应的工作内容,并为其提供相应的支持。我的老师去访问参观某个庇护工场时,其中一个并不太会说话的障碍者,很骄傲的向老师捏起自己的制服。原来他是向老师展示:我穿制服了,我有工作了!

多么淳朴的工作者啊!我们还能有这么纯粹的开心吗?拥有一套自己的制服,是这么值得骄傲的事情。而我们面对工作时,想起周一时,更多的是头疼吧。

我想一定有人不禁想问,这些智力障碍者能工作得好吗?让丹尼的老板回答你。

智力障碍者可以独居吗?可以独立生活吗?

影片中,当卡拉听到丹尼自己一个人住时,非常惊讶。卡拉觉得自己永远办不到,因为她有一个永远把自己当作十岁小姑娘在保护的妈妈。

但是听到丹尼说独居可以自己决定要不要养宠物时,卡拉那惊讶又坚毅的眼神,大概能猜得出来这个有想法的小姑娘,心中的算盘了。

而当妈妈听到时,反应非常激烈。前面提到了,因为小时候无法应对卡拉的情绪行为,只好被迫将其送到能提供专业辅导的机构,对此妈妈感到很愧疚,并打定主意要好好补偿她。所以当她听到自己的智力障碍女儿居然想要自己独居时,心中的讶异自然就流露出来了。

这种保护心态在很多特殊家庭中都有。因为自己的孩子是特殊人士,身带障碍,所以父母觉得孩子是需要保护的,是没有能力独立生活的。如果某一天孩子要自己出远门,对他们而言都是难以想象的。这样的想法,其实并没有尊重障碍者自己的意愿,并且矮化了障碍者的能力。障碍者的发展有限,并不仅仅是因为自身的障碍,往往是大众的这种矮化观念,也深深的束缚了障碍者的发展。而独立居住正是障碍者拥有自主权的有效形式。

好在卡拉的妈妈最终明白及支持卡拉的想法,虽然还是有点不放心,但是认真的为其挑选着合适的房子,并且还郑重的对有顾虑的房产中介说,“我的女儿很特殊,但是她很坚强,她决心要独立,她会照顾自己!”

瞧卡拉住进自己的公寓后,练习表达邀请时的认真模样;喝着可乐毫无顾忌、畅快的打嗝时的开心模样。

智力障碍者能恋爱,能结婚吗?(智力障碍者能爱人吗?值得被爱吗?)

好了,终于谈到回到影片的主线,两个智力障碍者的爱情故事。说老实话,这狗粮作者吃得是心服口服及满怀欣羡的。两个智力障碍者相遇于某所高中的注册现场,因为有着相同的被嘲笑的体验,也因为彼此的笨拙和本真的笑容,两个人的心走得越来越近。也有了本片中最酥的情话,“我爱你超过乐队和烘饼干”。怎么理解这句话里的真情实意?丹尼是一个酷爱乐队以及热爱自己的工作--烤饼干的人,一个我们眼中笨拙的智力障碍者,对着卡拉,说出:我爱你超过乐队和烘饼干。还有比这更美更动听的情话吗?简直是要羡慕死卡拉了,多少女人想要这种“我的眼中只有你”的爱情啊,卡拉拥有了!

不过卡拉和丹尼可并不像卡拉父母以为的那样,“这两个人不过是两小无猜,互有好感,仅此而已”。恋爱,他们是认真的(看下图,捂脸)!这两个人翻着教科书,看着图片,讨论着彼此的体重,以及认真的讨论日子,最后丹尼尊重卡拉的意见,等到感恩节。你会为这段两人认真的讨论而发笑吗?多么有仪式感的两个人啊。我们普通人,干柴烈火时,是直奔走肾,而走心早就抛之脑后了吧。他们,笨拙的,却也是认真的,不是吗?

不过甜蜜的爱情总要有些阻挠,才符合电影里的桥段啊。丹尼的父亲拒绝支付生活费了,丹尼无法再在这里待下去了,这也意味着他需要离开卡拉了。丹尼的请求无法改变父亲的心意,不知道该怎么办的丹尼在舞会上喝了一杯又一杯的酒用来壮胆,他似乎有了什么主意。他终于鼓足了勇气,在众人面前表达他对卡拉的爱,也将他们之间的小秘密说了出来。这让卡拉及其一家难堪极了,因为这样的事情大家是不会在大庭广众之下说出来的。卡拉以为丹尼故意让她出糗,让众人嘲笑她,伤心极了。两个互相爱恋的情人,彼此就这样因为误会分开了。但他们并没有能够忘记彼此。

真爱无阻,当丹尼在火车上醒悟之后,搭了无数趟的便车,浑身脏兮兮的赶到了卡若琳的婚礼现场,爬上了教堂的二楼,发着棉花糖,向卡拉求婚了!而吃了一惊的卡拉,紧接着就笑着说,“我愿意”。

当然作为爸妈,听到两个智力障碍者要结婚,肯定是不会放心的,因为他们觉得两个智力障碍的人在一起是难以想象的,谁来照顾谁?但是卡拉哭着对妈妈说出:“你们一直都没有接受我,我不会成为画家,也不会打网球,但是我会一些别的,我会爱人,我爱丹尼,他也非常爱我”时,妈妈震惊到了。智力障碍者,能爱人吗,值得被爱吗?你的心中有答案了吗?

天呐,甜死我吧甜死我吧(写个影评而已,要闹出人命了)。再看他们结婚时的场景,哎,怎一个羡慕了得,想吃狗粮的,自己去搜来看吧。只觉得人生若能有这样一场真心的不落俗套的婚礼,值啊!

智力障碍者是累赘吗?

影片的结尾是卡拉和丹尼在仪仗队的欢送下,拥吻着对方乘着婚车离开了,一个happy ending,两个智力障碍者的爱情故事到这里也就结束了。总体来说,电影情节是以正向积极的精神来铺垫智力障碍者的生活,两个男女主角也在努力的“装傻”,说话笨拙的、反应夸张的,虽然离真实的智力障碍者还有点距离(毕竟每个障碍者都不同),但他们尽力了,在努力地表现出智力障碍者的人生。

看到这里,你会如何理解智力障碍者呢?笨笨傻傻的人,来到这个世上,就注定是累赘吗?就注定是被照顾的吗?其实恰恰相反,他们教会了我们很多东西。他们教会我们什么是爱,什么是尊重。影片中有两个小细节。在电影一开始时,镜头中卡拉准备了五个人的项链,“Mother”、“Father”、“Heather”、“花Winnie”、“Caroline”,只有温妮的项链是多出了两个装饰品,其中一个是小花瓣。因为在这个家中,唯一平视卡拉的就是佣人温妮了。另一个细节也是在电影开头,卡拉要带着学校的小鱼一起回家,捞鱼的时候,卡拉一只手拿小网兜,另一只手伸进浴缸,温柔的安抚小鱼。你能体谅到小鱼那颗被迫换家、焦虑不安的心情吗?卡拉感受到了,她的心多么柔软啊。

卡拉身边的人,最终学会了如何和她相处,尤其是掌控型的妈妈,学会了如何尊重卡拉自己个人的意志,而不是以自己的框架去安排卡拉的人生。因为智力障碍者--卡拉,首先是她自己,首先是作为一个人而存在的。然后再是一个智力障碍者,一个有障碍的人。卡拉,作为人,她有接受教育的权利,有工作的权利,有独立生活的权利,有爱人同时被爱的权利,拥有我们每一个人拥有的所有权利。

在现实生活中,随着CRPD的推行,看待障碍者的视角已经从医疗模式到社会模式,再到现在的人权模式:即尊重障碍者作为人的每一项权利。为实现障碍者的每一项权利,我们还得更加努力扫除社会现有的实体阻碍--无障碍环境,及隐形障碍--政策/观念。

恋爱高飞,权利高飞。希望每一个障碍者在这个世界,都能有尊严的生活着。

虽然这条路还有很长一段路,但是总要有人先走。走的人多了,路还远吗?