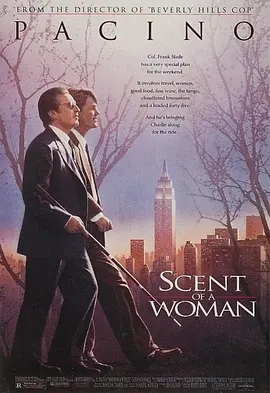

【电影】合大众期待的一个盲人故事——《闻香识女人》影评

年轻的学生查理(克里斯·奥唐纳饰)无意间目睹了几个学生准备戏弄校长的过程,校长让他说出恶作剧的主谋,否则将予以处罚。查理带着烦恼来到退伍军人史法兰中校(阿尔·帕西诺饰)家中做周末兼职。中校曾经是林登·贝恩斯·约翰逊总统的幕僚,经历过战争和许多挫折,在一次意外事故中双眼被炸瞎。失明生活使得弗兰克中校对听觉和嗅觉异常敏感,甚至能靠闻对方的香水味道识别其身高、发色乃至眼睛的颜色。其实这都源于他对生活的深刻理解和感悟。

他整天在家里无所事事,失去了生活下去的勇气和信心。他准备用尽最后的精力享受一次美好的生活。他带着查理出游、吃佳肴、开飞车、跳探戈、住豪华酒店,然后想就此结束自己的生命。查理竭力阻止了中校的自杀行为,从此他们之间萌生如父子般的感情。使弗兰克也找回了生活下去的勇气和力量。影片最后弗兰克在学校礼堂激昂演说,挽救了查理的前途,讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。

一场将以自杀为结局的奢侈旅行即将开始——坐头等舱,住豪华酒店,穿量身定做的礼服,坐豪华轿车——而这一切,都是死亡之前的疯狂。中校是这么想的,他身边的年轻人浑然不知,甚至有几分不耐烦。失明的中校想到了开头,计划好了过程,然而,结局却因这个年轻人而改变。

《闻香识女人》这部电影,名字中有女人,但内容却完全是两个男人的故事。

主角是因失明对生命绝望的老兵,脾气暴躁,到处滋事,酷爱女人,法拉利和酒,能敏感地闻到身边女人的香水味并精确地说出香水的牌子和款式。在感恩节周末纵情享受,满足了自己的每一个愿望:住纽约的顶级酒店,乘加长林肯,定做新礼服,吃自己喜爱的美食,更和一位素不相识的妙龄女郎在酒店的众目睽睽之下大跳探戈,在闹市开着法拉利疯狂飙车,对于一位盲人来说,这简直是发疯了。所有的这一切,都是为了最后企图用手枪结束自己的生命而准备。他认为自己已经是生活在黑暗里的废物,无法享受女人和跑车还不如去死,这个经历过越战出生入死的准将军,这个独行特立,视规则为无物的男人,这个傲慢地睥睨周围一切(除了女人)的勇敢战士,最后还是败给了空洞无物的生活。当他走在街上被垃圾桶绊倒,当他躺在床上,难得安静慈祥,又倍显无力苍老,当他拿起手枪的时候,他也会脆弱到不堪一击。

在影片中,善良的青年查理挽救了要因为失明而丧失人生目标而自杀的弗兰克中校,弗兰克中校也教会了查理坚守正直的道理。影片的结局纵然欢喜,但是其中的过程值得深思,放在我们所关注的视角上,试图以自杀终结自己的弗兰克让人叹惋。因为丧失视力,弗兰克便认为自己完了,他为什么会萌生这种想法?残障者不应该有享受人生的权利吗?

首先,这种现象是社会建构出的。身份并不是一种客观的存在,而是处在不断发展、不断构建过程之中。残疾人的身份认同在很大程度上来源于社会对他(她)们的身份界定,将其界定为“他者”身份,这就与“我们”身份隔离开来,被独立的作为一种“特殊”身份,并对其区别对待。那么何谓“他者”?“他者”是当代西方社会理论中的一个重要概念,我们所指的“他者”是位于主体之下、低于主体的这类群体,主要体现为从属性。社会将残疾人构建为“他者”,潜移默化的让他们在这个社会中被控制和建构,形成从属地位,使他们成为不同于其他社会成员,且低于社会成员的这样一个群体。

影片并没有过多的展示出社会对中校的排斥,从中校踏入高档的社交场所开始,社会成员似乎以一种礼貌客气的态度来对待这位“盲人”,这不得不说,与他付出的金钱有些许关联,然而,中校的这次旅行,是抱着必死之心,他吃昂贵的酒菜,住高级的酒店,去优雅的场合,这表明中校深知只有且渴望通过钱财来得到最好的照顾和对待。尽管如此,影片还是透过一些镜头向我们刻画了社会对待残障人士的态度:他外甥女的小女儿模仿他拄拐走路的样子并哈哈大笑,以及中校临死前突然拜访哥哥一家,却遭到了如此冷遇——不愉快的客人,不愉快的晚餐,不愉快的谈话......在那些亲戚们的眼里,中校是一个下流不堪的败类,是一个已经没用的人!或许,这一段让观众看到了中校的另一面,另一些人眼中中校的样子,而这些人正是他的亲人。亲人对他的冷漠是不是也揭示着平时社会对残疾人的认定和对待呢,亲人如此,社会又何尝不是呢。

应当说,社会普遍对“残障”存在不正确理解,把“残障”归因为自身“残疾”的问题,没有看到是社会中存在的各种“障碍”阻挡了残疾人的生活节奏,是环境造成的障碍造就了所谓的“残障”。纵观整部电影,我们也会发现无论在哪一个国家,针对残障人士而设计的无障碍设施实在是匮乏,公共文化设施和公共资源即便对残障人士打开大门,谁又能保证他(她)们能够以“健全人”的方式顺利享用。

残疾人遭受的来自社会的排斥同样是基于残疾人被构造出的“病人”身份,残疾人“病人”身份所导致的一种可能性结果,便是残疾人身份的去政治化——残疾人身份被抽离了社会、文化、历史的属性,被剥离了权力的管控、塑造和操作的政治属性,从而成为一种完全中立的“肉身”。正是由于残疾人“病人”身份的去政治化色彩,因此“社会在致残方面应该承担怎样的责任”这样的质疑,几乎自动地被免除了:残疾不是社会的缘故,政府和社会因此也就无需为此负责,也正是因为这个原因,残疾人目前所享有的社会公共资源,不管是福利还是服务,都显得极为稀缺。

其次,是错误的自我身份认同。自我身份主要指关于自我的意识和知识,是说明个人如何想象和标识自己。一方面,因为身体功能的“缺陷”,残疾人的确无法“如健全人一般正常”从事各种活动,有时需要别人无时无刻的照顾,甚至需要别人放弃自己的任务优先考虑自己。这些观点对残疾人的自我认同产生了影响。另一方面,从大环境上看,无论是中国还是美国,早期残疾人身份在大众媒体及学术刊物上基本被描述为“病人”。从其文字本身来看,“残疾”即意味着“疾病”;在残疾人身份的病理学基础上,残疾人获得了其他一些具有社会属性和含义的衍生性身份,即“弱者”、“依赖者”、“越轨者”身份,以及显得极为突兀、与其他身份不协调的“自强者”身份。基于这样的身份认定,残疾人自身也开始默允,透过社会大众的有色眼镜的注视,残疾人由一开始的不甘心不想认输的心态转为听天由命、绝望的生活姿态,残疾人的身份认同转向接受“残”“缺”“损”“破”,甚至是“废”的认同。

影片中,失明的中校一开始并没有表现出我们平常看到的听天由命的“残疾”形象,相反,影片的前半部分一直在向我们展示中校身上的绅士和气质:能敏锐的嗅到女人的香水味并精确的说出香水的牌子,能向“正常”人一样可以开着法拉利疯狂的飙车,能在各种社交场合优雅而大方的自由出入与活动......这一切都与我们平常看到的“盲人”形象有所不同,我们似乎也在为这位开朗热情幽默的中校而暗暗鼓掌和感动。但是在中校与年轻查理的感恩节旅途即将结束时,中校又展现出了似乎是他作为“盲人”不堪一击的脆弱形象:中校狼狈的倒在马路上的垃圾桶旁边;发型凌乱的他喃喃自语,完全放弃了自己之前的绅士形象,要在大马路上撒尿;中校在酒店拿着手枪想要自杀却又不敢迟迟下不去手……

我们尝试理解他的心理世界:从前再怎么骁勇善战的人,在“残缺”的身体这一认知面前依旧像个脆弱的孩子,竟无能为力到想要以自杀来结束自己对这个世界的不满和期待,因为“缺陷”,他被亲人嫌弃,被人当成累赘来照顾,他似乎感觉以后总是需要多加另一个人的帮助才能生活,他会在心底里告诉自己,看吧,你就是一个废物了,以后再也不能如正常人一般去做自己想做的事,去看自己喜欢的颜色。正是因为种种原因,弗兰克产生了对自我的错误认同,认为自己便是没用的人,生活也了无生趣了。

影片平铺直叙,像记流水账讲了一个简单的故事,情节上没有太吸引人的地方,但两个半小时的电影看下来,却不觉得枯燥。影片刻画出了一位意气风发却因“失明”而对生命绝望的盲人,在遇到一个稚气未脱充满正直的年轻人之后由此重新点燃了对生命的希望这样一个不算悲剧的故事。成功地将一个残疾人建构成为“他者”,建构成为“残品”或者说建构成为一个“无用的人——废物”,需要特定的技术帮助。

尽管在本部影片中,我们无法直接看到社会是如何用话语来建构出残疾人的“他者”身份的,但无论在现实生活中还是在电影中,残疾人的“他者”身份是可以依托一定的理论基础,通过一定的具体技巧成功建构出来。在经济与社会高速发展的时代,全球普遍相信一种被视为绝对真理的话语体系,即发展主义话语。正是这种被视为真理的话语体系,支配和左右了人们的思想和行动,成为大多数人评价人和物的绝对标准。事实上,发展主义的话语内在的包含有一个对人们的思想很行为起潜移默化的决定性作用的隐喻:社会是一个巨型的、高速运转的机器,作为社会成员的个体是这个机器上的零配件,因此,它对人口的素质、对人的身体就产生了特定的要求:必须是符合发展要求的,即健康、好用、有效率的人。而大部分残疾人在发展主义话语之下,被建构成为不合格产品,即“残品”、“次品”、“废品”的身份。

完成对残疾人作为“他者”身份的建构,除了需要发展主义话语作为其建构的理论基础之外,还需要一套具体的建构技巧。第一步是外化,提及盲人、聋哑人、肢体残疾者、智障人士等各种类型的残障人士,人们常常会用“病患”“缺损”“残缺”“不健全”来指称残疾人的“病人”身份,用“废物”“懒惰”“无能”来指称残疾人是“没有用处”的人,又用“烦人”“可怜又可恨”“纠缠”等来指称残疾人是个麻烦。在此基础上,通过种种指称来建构残疾人“他者”“特殊”这样的一种社会身份。这一过程实际上就是“外化”:人们在头脑中因为发展主义的话语作用,已经发展出了关于残疾人是“弱者”“病人”的观念,再用“累赘”有关的概念,将这个内在的关于残疾人的观念外化、表达出来。影片中失明的中校就被社会大众塑造成“看不见”“废物”“麻烦”这样的瞎子形象和身份。第二步是客观化的操作,简单来说就是通过制度化和合法化得以实现的一个过程。人们在外化残疾人“他者”身份的同时,也在建构一种残疾人的身份宣称,以便使之成为一种可以在人们之间交互持有的观念和看法,因而能被人们所普遍接受。我们看完影片才得知中校并不是一个“烦人”“可怜又可恨”“懒惰无能”的瞎子形象,但在影片的一开头,中校的侄女出于对“盲人”身份的理解一直帮他找照顾他的人,以及在中校去拜访亲戚家的时候,亲戚对他表现出的冷漠,这些镜头也在从侧面告诉我们有可能是因为我们首先在头脑里根深蒂固地发展出了一个盲人“看不见”“麻烦”“病人”的形象和身份,然后根据我们的这种观念,把可能并不具备、符合这种“病人”“麻烦”观念的人,人为地制造成为与这种身份观念一致的心理与行为。

但事实上,中校能敏锐的嗅到女人的香水味和精确的说出香水牌子,能运转自如的踏入社交场所活动,甚至能开法拉利飙车,如果不是出于电影效果,我们谁又能知道这样一位盲人形象呢?第三步便是内化,将已经实现了客观化的身份认定和宣称,作为事实再透过社会化的过程,将之转化为人们内部人格、思维的一部分过程。这一过程其实与合法化过程紧密联系在一起,不可分割。在这一过程中,拥有话语权的媒体、学者和知识分子,在资本主义社会占有相当地位处于中上层的社会阶层,在使这些有关残疾人作为“弱者”“病人”身份这一客观化了的事实转化为人们内部行动的过程中发挥了重要的作用。残疾人被成功地建构成为“残品”,正是通过这样的建构术,才最终得以完成。

影片的另一个主人公则是一个稚气未脱的高中生,诚实,正直,成绩优异,却又有些迂腐和软弱,并且面临着一个棘手的大麻烦。两个男人一起度过了一个感恩节周末,在宾馆里小查理不顾中校随时杀死他的危险,夺过中校的枪。然后改变了他们彼此的人生轨迹。查理的真诚和努力,让中校找到了些许温情,些许生活下去的光明、希望和生命的尊严;而中校义正言辞的演讲抑或称为大快人心的痛骂,给了道貌岸然的学校领导每人一记响亮的耳光,同时也拯救了一个迷途的孩子,夺回了他应得的尊严和前途。他们成就了对方,也成全了自己。

男孩从一开始的将中校当作“被看护人”转向最后视作了“敬重的长辈”,他让中校能够感觉到自己的优点:会跳探戈,风趣,又有魅力。最终使他正确认识到了自己,没有放弃生活。男孩对中校看法的转变,是不是也能推及到社会对残疾人看法的转变:如果我们社会上的人都能够正视残疾人的优点,提升对残疾人的看法,摒弃“残”“缺”“损”“破”的看法,那么残疾人也能够更亲近,更热爱生活,更容易融入社会,找到自己的价值和尊严。

影片成功塑造了一个大家期待的盲人形象,一个最终没有自暴自弃一无是处被视为“累赘”的残疾人。影片中,中校和素不相识的妙龄女郎大跳优美的探戈,在闹市里敢开着法拉利疯狂飙车,更在紧要关头挺身而出大快人心的痛骂道貌岸然的学者们...这些镜头也从侧面向我们展示了即便是“盲人”身份,也会有追求,有理想,有目标,而人在有所盼头,有追求的时候,总会显得格外精神,我们总是希望别人先做出改变,或许我们总是会被眼前的羁绊所煎熬和纠结,但纵情追求自己所热爱的生活,勇敢面对其中的种种羁绊挫折,对每个人来说生来都是平等的。社会和社会中的大众,需要转变观念,需要走出对残疾人身份的种种负面建构,正如电影告诉我们的:

人的高贵不羁的灵魂,和正直坚定的信念,从来都与人的身体“正常”与否无关。