【电影】众声喧哗我独醒?——《飞跃疯人院》影评

麦克·默菲(杰克·尼克尔森饰)由于厌恶监狱里的强制劳动,装作精神异常而被送进了精神病院。自从他来到后,本来平静的精神病院就发生了一连串的事件。精神病院远非麦克默菲想像中的自由避难所。护士长拉契特(路易丝·弗莱彻饰)制定了一整套秩序,一切都要以此为准则。病人们受到了严格的管制,还不时的受到她的侮辱和折磨。

麦克默菲对拉契特的行为十分不满,不时以冷嘲热讽的方式对她加以攻击。在精神病院里,病人们被剥夺了自由地追求自己生存欲望的权力。拉契特处处针对麦克·墨菲。她用大音量音乐折磨病人,并冷酷地拒绝降低音量的要求。在酷爱棒球的麦克默菲提出看世界锦标赛的实况转播时,拉契特又想方设法拒绝。虽然麦克默菲最后得到了高大的印第安人“酋长”的支持,凑够了表决的票数,但拉契特却又以表决时间已过为借口而拒绝打开电视机。

麦克默菲想让病人们打起精神,快乐的生活一天。他把病人们带上了汽车,来到了一个小港口。他们偷了一条船,到远海钓鱼作乐。病人们欣喜若狂,但回来后,麦克默菲受到了惩罚。但不久,他就又把自己的女友和另一个女人弄到了医院,闹得天翻地覆。闻迅赶来的拉契特侮辱了病人比利,使他割脉自杀,而冷酷的拉契特却无动于衷。这使原想要逃离病院的麦克默菲再也抑制不住怒火,他扑上去掐住了拉契特的脖子。拉契特没有死,可麦克默菲却受到了最惨无人道的待遇。

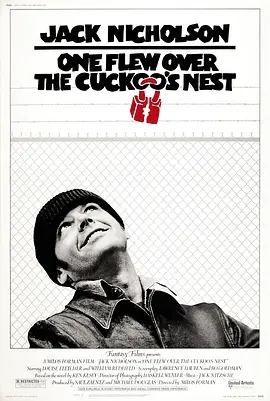

电影《飞跃疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)是米洛斯·福尔曼(Milos Forman)1975年的作品。福尔曼原籍捷克,曾作为“捷克新浪潮”的中坚分子而扬名国际。他自1968年捷克“布拉格之春”后流亡欧洲,并于次年到美国。这部电影以其深刻思想和出色表现力一举夺得了1976年第48届奥斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳导演和最佳改编等五项大奖,及最佳男配角、最佳摄影两项奥斯卡奖提名,在商业上也取得了巨大成功。《飞越疯人院》是继《一夜风流》(1934年)之后,又一部获得五项主要奥斯卡奖的影片。第三部获此殊荣的电影要等到1991年《沉默的羔羊》。在著名电影评论网站IMDb上这部电影得分8.7,力压成千上万部佳作,排名16位。

该影片根据坎·凯西(Ken Kesey)1962年同名畅销小说改编。故事背景设定在1960年代的美国,基本情节为:中年白人男性麦克墨菲(杰克·尼克尔森 饰)有前科,再犯后遭法院判监禁刑。为逃避监狱的强迫农场劳动,他“装疯”被送到一家精神病院。到精神病院后,麦克墨菲发现女护士长拉契特(路易丝·弗莱彻 饰)滥用精神病人的弱点,建立自己的权威,虐待、侮辱精神病人。他不堪忍受,带头并鼓舞其他精神病人一起反抗护士长及其爪牙的恶行,包括拒绝吃药、抗议不准看球赛转播、集体出逃并游船钓鱼、半夜在精神病院内举办派对等。后来由于护士长的“镇压”,一名“病友”自杀,麦克墨菲自己也被切除大脑前额叶,成为“白痴”。最后,受麦克墨菲鼓舞的印第安人“酋长”砸破牢笼,在晨曦中奔向自由。

经典之辩:反体制,还是主旋律?

作为好莱坞叫好又叫座的经典之作,几十年来,《飞越疯人院》以其经典的镜头语言、深刻的叙事结构、深沉的故事主题以及富有张力的表演,保持着长盛不衰的魅力。关于这部电影的评论可谓“众声喧哗”,莫衷一是。笔者自己也是反复观赏,多次在各种场合引用其中片段说明现代社会的“疯癫”“凝视”“女权”等议题。

一方面,主流评论多认为,《飞越疯人院》是美国1970年代社会政治电影的代表作。其成功演绎原作,用精致的电影语言讲述了一个关于自由与反叛的故事。该片以触目惊心的画面揭露了资本主义文明社会的弊病──压制人性和束缚自由。现代社会中的规训与管控如此恐怖,电影主人公麦克墨菲由此成为反体制的孤胆英雄,极具感染力。

另一方面,也有论者如戴锦华指出,这部电影的成功恰好在于其不那么“反体制”而迎合了主流价值观。1970年代初,美国深陷越战泥潭,国内社会矛盾尖锐,这期间的《午夜牛郎》《教父续集》等电影对美国社会的批评反思、对美国文化的低调评价可谓代表。1975年,美国从越南撤军,社会遭受巨大创伤,而将走向重新修复“美国梦”的历程。《飞越疯人院》上映,正处在这个转折点。其看起来反体制,而同样“正能量”,极具疗愈效果,才能让电影获得叫好又叫座的成功。下文将结合这两个方面的评论,回到我们当今的社会,从残障与平等视角为复调的评论再增加一些声音。

复调之一:疯癫与理性

说起《飞越疯人院》里的“疯癫”主题,当然离不开“网红”哲学家福柯的著名判断:现代监狱和疯人院(其实还有学校)中的管理秩序可谓现代文明社会之规训、管控技术集大成的体现。在监狱或疯人院中,不再是赤裸裸的暴力压迫,而是精巧的无所不在的凝视目光、无休止的刺探审问、“合理”的作息安排以及当事人自发的驯顺,奠定了精神病人(或囚犯)改造、康复、融入社会的基本秩序。

例如,影片每次小组讨论(治疗)时,给护士长拉契特的仰拍镜头、主导画面与给病人的俯拍镜头、从属画面,强化了一种凝视与被凝视以及权威高下的秩序。

再比如,男主人公带诸人在球场打篮球时,中间插入一个画面,护士长站在楼上的窗户后向下凝视,画框左下方立着高耸的围墙铁丝网。这里也是以高就下的凝视,这种凝视还不被球场诸人所知,而向观众揭示出一种凝视无所不在的监控氛围。此外,护士长站在玻璃窗户内,是同一个画面内再框出的世界,另外一个管理者的世界。而球场诸人,属于高墙铁丝网内的世界。

这部电影的“励志”或“治愈”意义在于:第一,观众能够分清楚疯与不疯,待在既定的舒适区内,而不必就此焦虑。电影里真疯的是不能理解男主人公的话、不能参与其发起的抗议投票、不能跟着跑出去玩的那些人,他们活该住院。男主人公是正常人,与我们一样,没有疯。由此反观我们的社会,识别出疯癫的人,再通过强制医疗或自愿收治将其隔离出去,那么我们剩下来的人就觉得安心多了。显然,我们“清醒”地知道,我们没有疯,因为我们有理性。我们的社会安全、和谐又文明。

第二,男主人公是观众超脱现实困境的励志榜样。麦克墨菲或许有这样那样的缺点,但是他有常人所没有的豪气、勇气,可以打破规矩的束缚,挑战护士长权威,带领一群“不那么疯”的精神病人追寻生活中的自由与乐趣。那些不那么疯的病人,就很像观众自己,是有些内向、怯弱的普通人,可能经历过婚恋打击或种种不如意。观众为精神病院里的对立、压迫而焦虑,为诸人的调皮捣蛋、曲折抗议会心一笑,为“越狱”后的游玩欢呼,为“镇压”后的病友自杀与男主切除手术揪心。一路跌宕起伏,压抑有之,狂欢有之,悲壮有之,终于,到电影末尾,观众都可以跟印第安“酋长”和其他病人一样,受到鼓舞,踏上自己的自由之路,得到解脱。于是沉思并告诉自己:你没病也没疯,更应该好好珍惜自己平凡而宝贵的自由,过好自己的生活。

例如那些精彩对白:影片第107分钟,麦克墨菲要带比利一起逃离疯人院,又鼓励他与女孩约会,比利说“不,不是现在”。麦克墨菲问:不是现在,那是何时?这一句可谓直击观众内心,对啊,不是现在,那是何时?把握当下,相信自己,过充实精彩的生活!

但问题在于,“疯癫”与“理性”的界限在哪里,是谁制定的判别标准,依照何种正当程序判别,以及应怎样对待与 “大众”不一样的人?如今,我们的社会有医疗专家制定的精神病标准和立法者制定的《精神卫生法》,似乎为这些问题提供了答案。然而,从人生而不同的多样性与人生而平等的固有尊严出发,参照最新的联合国《残疾人权利公约》,反思这些“合理”规矩之后的理性主义及能力主义,才能真正解决现实中的焦虑与冲突,减少“男子被困‘疯人院’14年终鉴定正常曾尝试逃跑、自杀”(中国现实版飞跃疯人院、徐为案)这样的新闻,实现社会正义层面的个人解脱与自由。

复调之二:残障、疾病及女权

联合国《残疾人权利公约》已经指出,残障是人的多样性的一种,是生命历程中的某个动态呈现。残障是身心损伤与外部环境相互作用的结果,绝非是个人缺陷,更不是悲惨命运。把残障人悲情化,一律说他们不幸、可怜(或者自强不息、励志感人),这是媒体的陈腐习惯,迎合了社会大众的陈旧想象。现代人有同理心,更应该有平等心。残障人首先在人格上与所有人平等,其次在参与机会和结果上平等。人们常常觉得残障人可怜,却同时忽视了这个社会提供无障碍环境与合理便利的义务。这种怜悯是不能打动人心的。

在残障议题下,本文还论及那些在影片中充当“背景”的“真正”的精神病人,或精神障碍人士。就与疾病的纠缠关系而言,精神障碍是残障领域十分独特的一种。相比之下,许多肢体、听力、视力障碍者,已经不需要康复治疗或继续吃药,通过辅具(比如轮椅、助听器、字幕软件、盲杖、读屏软件)和无障碍环境,就可以继续自己的生活。精神障碍者则要面临长期服药、接受医生评估与辅助的压力。精神病这个词,用起来还是很“顺”。

正因为如此,社会大众对精神障碍者的误解很深,比如精神病人都是“武疯子”,再比如现行法律倾向于为精神障碍者设立一个代替Ta做决策的监护人,而不是通过其他方式支持其自主决策。讳疾忌医不可取,也不科学,有病当然要治。但在精神医学、脑科学领域的现实是:科学家、医学专家、社会大众在很长时期内,都无法明确一些精神病的成因,也不可能“根治”——因为判定“根治”的健康或正常标准,在严格的科学检定面前,也有模糊之处。

那么,就如同社会在前述残障新理念下,接受肢体、听力、视力障碍者长期处于身体损伤状态,而通过无障碍环境与合理便利举措让其平等参与社会生活一样,社会要如何接受一个人长期处于精神“病”状态?如同“残障骄傲”(disability pride)运动的宗旨那样,以精神病为傲,对这个理性主义的社会,是否也是一个必要的刺激和补充?人们引以为傲的文明社会,是否足够文明、大度到,以更高层次的认识水平,接纳更广泛的人的多样性?就如同社会曾经认为人只有男女两性,而只有男女之爱天经地义;而后来科学发现(比如《环球科学》2017年10月号专题文章),每个人的生物性别是一个连续谱系,体现出多重性别的嵌合及多样的认同,性倾向也有许多天生的不同。

说到性别问题,最后应该指出,笔者认为:这是一部既“反体制”又能安抚人心、让人接受既定生活、在平凡中实现励志的正能量、主旋律电影。遗憾的是,这还是一部反女权电影。女护士长在电影叙事中成了“恶魔母亲”,占据了“体制”权威的位置;男主人公反抗体制越成功、观众对遭“镇压”的男孩越同情,“恶魔母亲”的形象就越不受待见。在影片大部分画面中,都没有以下2个场景中的过肩镜头,让男女主人公分享画面——过肩分享画面意味着一种权力上的抗衡。在这2个特别场景里,第一次是麦克墨菲拒绝吃药,第二次是他意图通过投票抗议不让看球赛转播的决定。这是他的抗争时刻。中年男性白人成了英雄,而一名越权、滥权的女性,成了被憎恶、被打败的对象。

影片由此在高扬个体自由的同时,有意无意造成了人权“误伤”:母亲(女人)当权——在玻璃窗后的护士站里,掌握话筒或话语权,因爱之名作恶,让男人们有苦难言(例如第一次小组讨论中怀疑妻子的哈丁)、永难长大(例如男孩比利的挣扎与自杀)、疯疯癫癫,男权社会应当对此提高警惕。

《飞跃疯人院》这部电影,笔者看得次数越多,越觉得其“魅惑”之处在于:女护士长拉契特的整洁、端庄、微笑,本身是人性尊严中美好的一面;在影片第66分钟,她说服医生,将麦克墨菲这个“麻烦”留下来“感化”,而不送他去监狱,也是一种道德上的勇气(尽管这有“自以为善”的嫌疑;尽管在有的社会,监狱还有人监管,而精神病院则更加暗无天日);小组互助形式的治疗,如果基于自愿、尊重隐私,本身也是有效的社会支持方法;为什么就与压迫和侮辱人的对待混在一起了呢?男主人公麦克墨菲是一名无法融入社会的、甚至有些暴力倾向的罪犯,又是如何展现出动人个性、成为抗争英雄的呢?以电影语言呈现人性、讨论正义的复杂美妙之处,或许正在于此。而以影评实现“审美的公正”,促动更多人关注人本身,了解残障平等新理念,尊重人的多样性与固有人格尊严,其意义或许也在此。